代表ブログ

代表ブログ

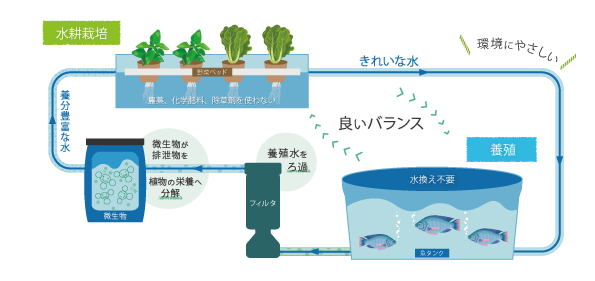

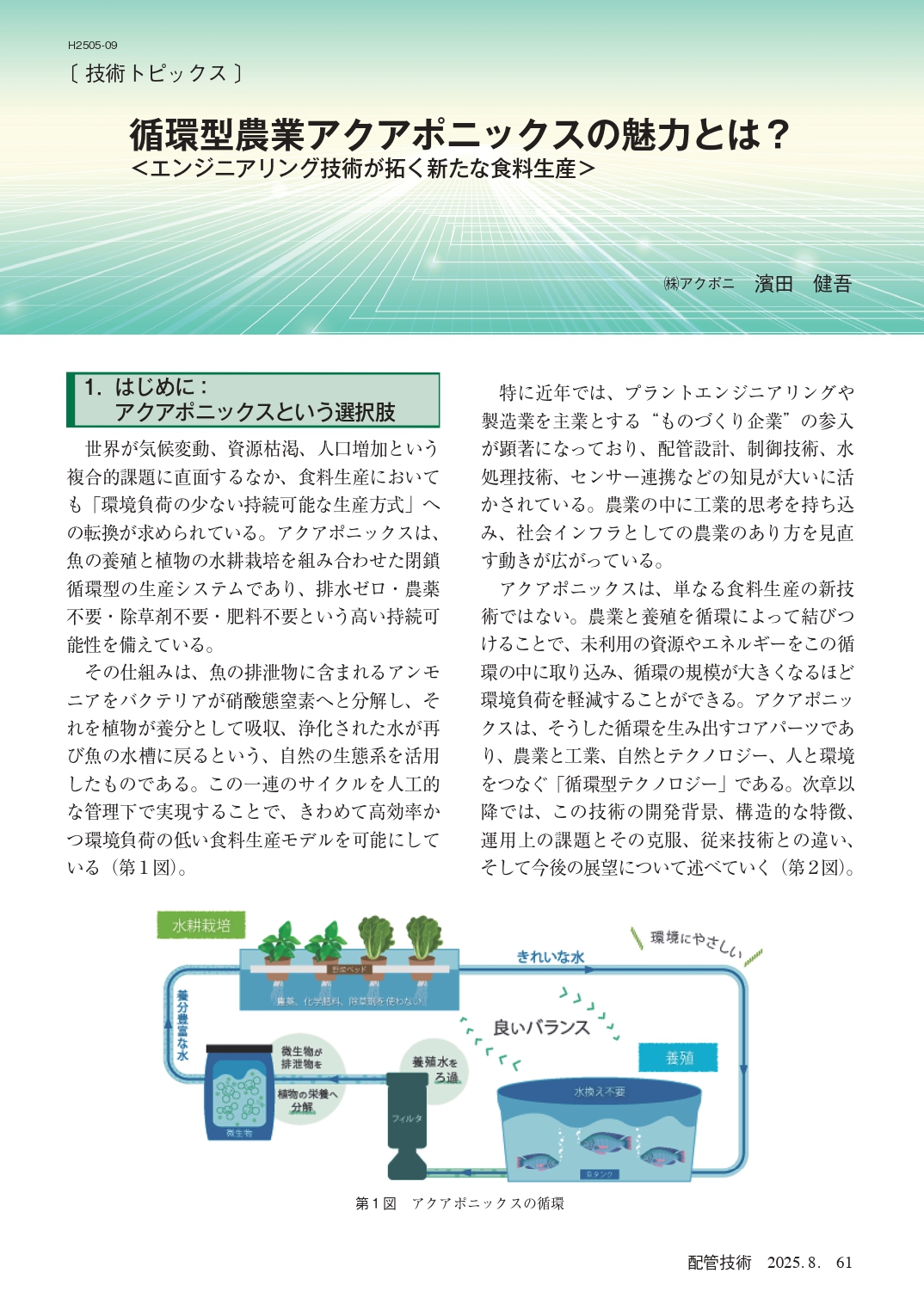

世界が気候変動、資源枯渇、人口増加という複合的課題に直面するなか、食料生産においても「環境負荷の少ない持続可能な生産方式」への転換が求められている。 アクアポニックス は、魚の養殖と植物の水耕栽培を組み合わせた閉鎖循環型の生産システムであり、排水ゼロ・農薬不要・除草剤不要・肥料不要という高い持続可能性を備えている。

その仕組みは、魚の排泄物に含まれるアンモニアをバクテリアが硝酸態窒素へと分解し、それを植物が養分として吸収、浄化された水が再び魚の水槽に戻るという、自然の生態系を活用したものである。この一連のサイクルを人工的な管理下で実現することで、きわめて高効率かつ環境負荷の低い食料生産モデルを可能にしている。

特に近年では、プラントエンジニアリングや製造業を主業とする“ものづくり企業”の参入が顕著になっており、配管設計、制御技術、水処理技術、センサー連携などの知見が大いに活かされている。農業の中に工業的思考を持ち込み、社会インフラとしての農業のあり方を見直す動きが広がっている。

アクアポニックスは、単なる食料生産の新技術ではない。農業と養殖を循環によって結びつけることで、未利用の資源やエネルギーをこの循環の中に取り込み、循環の規模が大きくなるほど環境負荷を軽減することができる。アクアポニックスは、そうした循環を生み出すコアパーツであり、農業と工業、自然とテクノロジー、人と環境をつなぐ「循環型テクノロジー」である。次章以降では、この技術の開発背景、構造的な特徴、運用上の課題とその克服、従来技術との違い、そして今後の展望について述べていく。

私がアクアポニックスで起業したのは2014年。背景には、「都市農業」や「循環型農業」といったキーワードへの関心の高まりがあった。とりわけ、2011年の東日本大震災を機に、食料安全保障、災害に強いインフラの必要性、環境と共存する社会づくりといった社会的テーマが浮き彫りとなり、これまでの「農業=広大な農地と人手」という常識にとらわれない発想が求められはじめた。

当時、国内でアクアポニックスという言葉はほとんど知られておらず、海外文献や現地の事例を頼りに試行錯誤を繰り返す日々だった。これまでの農業や養殖業の枠を超え、持続可能性と都市適合性を兼ね備えた新しい生産システムとしてのアクアポニックスに可能性を感じ、まずは自ら実証を重ねるところからスタートした。

最初に直面したのは、「理論通りにはいかない」という現場の現実だった。魚の成長スピードと排泄量は水質に大きく影響し、養液としての安定供給には微生物の活性や水温、溶存酸素など複数の環境要因が絡む。加えて、植物側の生育環境(気温、湿度、通気性、照度等)とのバランスを取るには、単なる設備導入ではなく、精緻な制御と実地に基づいた運用ノウハウの蓄積が必要だった。

そうした現場課題を一つ一つ検証しながら、小規模ユニットから中規模設備、閉鎖型環境下での高付加価値作物栽培など、徐々に導入パターンを拡張していった。特に、既存の建物やインフラとの統合を前提にした設計、誰もが再現可能なマニュアル化、省力化、省エネ化といった視点は、以後の設計にも大きく活かされている。

現在、当社が設計・運用支援を行っているアクアポニックス施設は、全国で60カ所を超え、教育、福祉、商業、公共、研究など、さまざまな分野に導入されている。開発から10年を経た今、アクアポニックスは“ニッチな実験技術”から、“社会実装可能な複合型ソリューション”へと進化を遂げつつある。

本章では、こうした実践から得た知見をもとに、技術的課題とその克服、そしてアクアポニックスの汎用性と柔軟性について紹介した。次章では、より具体的な導入時の課題とその解決手法について述べていく。

アクアポニックスの導入初期において最も苦労したのは、水質の安定維持であった。魚の排泄物に含まれるアンモニアは、微生物の働きによって植物の肥料となる硝酸態窒素に変換されるが、この硝化プロセスが安定しないと、栄養の偏りや水質の悪化を招く。特に困難だったのが、導入直後の「立ち上げ期」だ。この期間は、魚のサイズが小さく、排泄物が少ないために植物側に十分な栄養が供給されず、結果として作物が育たないという“悪循環”に陥るケースが多かった。これを解決するために2020年に開発したのが、養液栽培との切り替え機能を持つ「ハイブリッド型アクアポニックスシステム」である。初期段階では人工的に養液を補いながら、魚の成長に伴って徐々にアクアポニックスに切り替えることで、安定的な立ち上げを実現できるようになった。

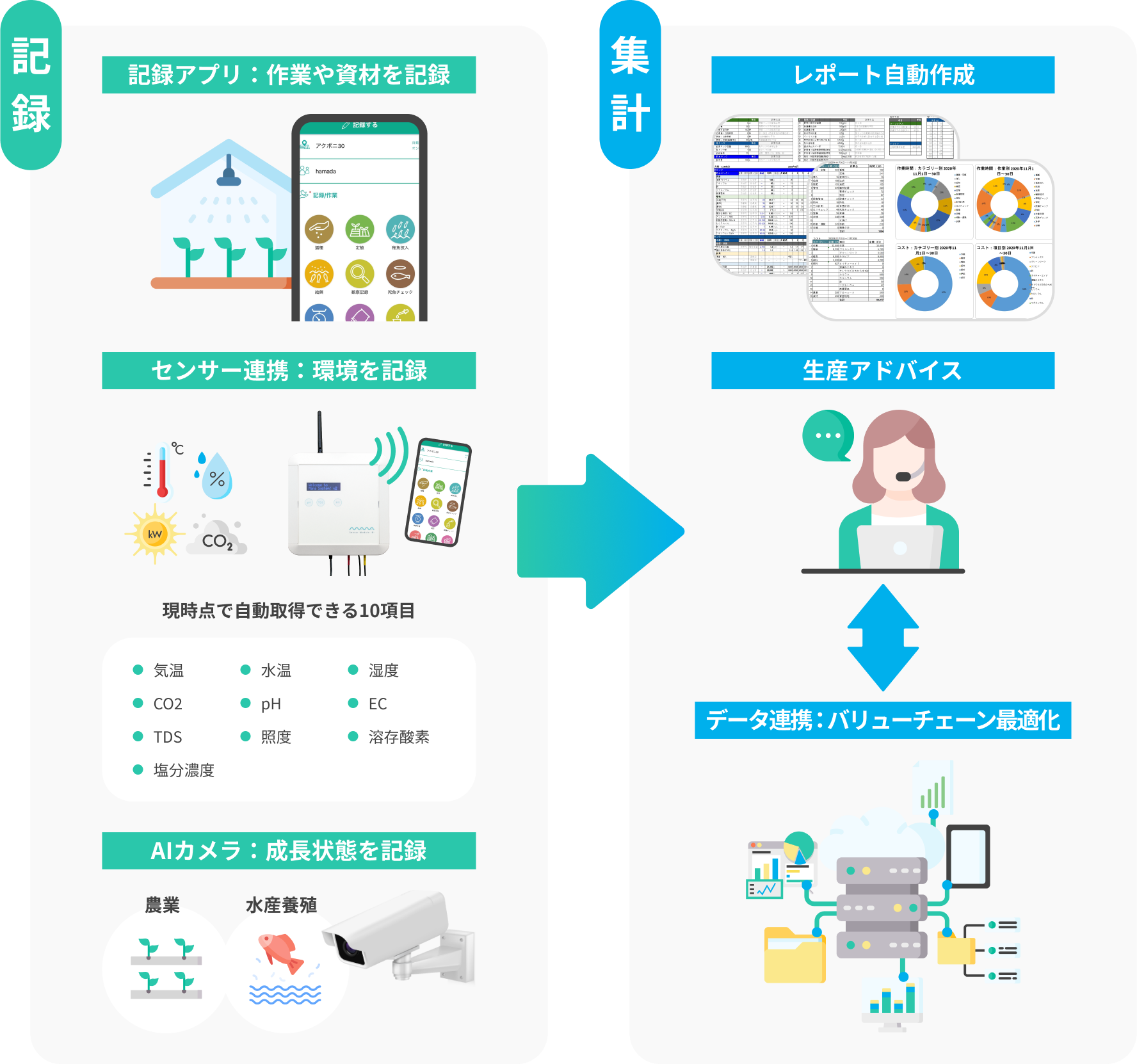

さらに、現場では予期せぬトラブルが頻繁に発生する。配管の詰まり、水中ポンプの停止、停電、病害の蔓延、水温上昇、魚のストレス死など、多くの要因が複合的に絡み合う。これらを未然に防ぐには「見える化」と「標準化」が不可欠であると考え、2022年にアクアポニックスに特化した生産管理アプリ「アクポニ栽培アプリ」を開発した。本アプリは、IoTセンサーと連動させることで、「人が行った作業」「生体の状態」「環境データ」を同時に記録し、相互に関連付けて分析できる仕組みを備えている。水温やpHなど単なる環境データの推移だけでなく、その時点の作業内容や生体の変化を総合的に照らし合わせることにより、より精度の高い原因分析や予測が可能となる。これにより、従来は熟練者の経験や勘に依存していた判断を、数値に基づく科学的な管理へと転換することが可能となった。記録されたデータはリアルタイムで可視化され、月次レポートとして出力できるため、原因分析や異常兆候の早期発見、生産の安定化、品質向上、トラブル対応の迅速化に寄与する。この取り組みを通じて、アクアポニックスにおける環境制御の勘所が数値化され、ベストプラクティスが徐々に蓄積されていった。これにより、非農業出身者や福祉施設のスタッフ、教育機関の教員など、必ずしも“専門職”ではない人々でも、一定の精度で運用できる体制が整ってきたのである。

もう一つの苦労は「人材育成」だった。アクアポニックスは従来の農業教育の枠に収まらないため、新しい職種・役割として育成していく必要があった。当社では2016年よりアクアポニックス・アカデミーという研修プログラムを立ち上げ、栽培、魚類飼育、データ管理、トラブル対応、ビジネスモデル設計に至るまでを体系的に教育してきた。2025年現在までに全国で500名を超える受講者を輩出している。このように、技術的課題と運用上の苦労は数多くあったが、それらを一つずつ分析・改善し、標準化・支援体制として形にしていくことで、アクアポニックスは少しずつ“現場で使える技術”へと成熟してきた。

アクアポニックスの技術的特性や社会的有用性を正確に理解するには、それが従来の農業設備や養殖設備とどう異なるのかを明確にする必要がある。本章では、植物工場や水耕栽培施設、陸上養殖設備との比較を通じて、アクアポニックスの持つ独自の価値を浮き彫りにしていく。

まず、植物工場との比較である。一般的な植物工場では、液体肥料である養液(化学肥料)を人工的に投入し、植物をLEDや人工光の下で育てる。排液は環境への負荷を考慮し、外部に放出される前に処理される。一方、アクアポニックスでは魚の排泄物が栄養分として循環し、外部への排水は原則ゼロ。化学肥料を用いず、微生物と植物の力で自然に水質が浄化されるため、化学的な資材投入は行わない。

植物工場は、温湿度の制御、照明、CO₂施用などに多くの電力を必要とし、エネルギー消費の面で大きな負荷がかかる。一方、アクアポニックスは、自然光や自然換気を活かした半閉鎖型施設や温室設計でも運用が可能であり、その分エネルギーコストを抑えることができる。もちろん、アクアポニックスを完全閉鎖型で運用する場合には一定の電力負荷が発生するが、再生可能エネルギーとの親和性が高く、ZEB(Zero Energy Building)との統合運用も視野に入る。さらに、魚の養殖と植物工場を別々に運用した場合と比べて、同一施設内で統合的に行うアクアポニックスでは、消費電力を単純計算でおよそ半分に抑えることが可能である。

次に、陸上養殖設備との比較である。陸上養殖では、水替えや排水処理が欠かせず、大量の水を使用するのが一般的である。排泄物や残餌が水質を汚染するため、頻繁な水質検査や化学的手段による調整が必要となる。その点、アクアポニックスでは、植物が魚由来の栄養分を吸収し、アンモニアを取り除くことで、水の浄化機能を内在させている。この“自己修復型の循環系”が、運用上の手間やコストを大幅に削減する要因となっている。

さらに、アクアポニックスは複数の機能を一つのシステム内に持つ「複合生産設備」である。野菜も魚も同時に生産できるという多収性は、限られた土地資源の中で生産性を高めたい都市型農業において非常に大きなアドバンテージである。加えて、「ストーリー性がある生産背景」「環境に配慮した循環型モデル」という点は、消費者に訴求できるブランディング要素となる。実際、当社が支援する飲食店や小売事業者の中には、アクアポニックス産の食材を活用したプロモーションで差別化に成功している事例もある。

一方で、すべての場面においてアクアポニックスが万能というわけではない。高度な制御が必要なため、一定の技術知識とシステム理解が求められること、また魚と植物の適応温度域に差がある場合、栽培設計に工夫が必要なことなど、設計・運用上のハードルは存在する。しかし、これらは設計段階でのパラメータ設定や、当社が開発した「ハイブリッド型アクアポニックスシステム」によって大部分がカバー可能であり、近年では中小規模事業者や福祉施設への導入も進んでいる。

以上のように、アクアポニックスは単なる“設備の選択肢”ではなく、「自然とテクノロジーの融合による、より高効率かつ環境に優しい生産モデル」として、今後の農業設備設計において重要な位置づけを担う存在である。

アクアポニックスの社会実装が加速する中で、特筆すべき現象のひとつが“ものづくり企業の積極参入”である。もともとアクアポニックスは、配管設計、流体制御、センサーによる環境モニタリング、ポンプや熱交換装置といったインフラ系技術の集合体であり、農業と同時に「プラント設備」としての側面を持っている。この構造的特徴が、建設業・設備工事業・製造業・機器メーカーなど、従来は農業とは距離のあった分野との高い親和性を生み出している。

例えば、空調機器メーカーにとっては、アクアポニックス施設の温湿度制御や断熱構造の最適化という形で、産業ガスメーカーにとっては飼育水への酸素溶解において自社技術を応用するチャンスであり、実際に当社との連携により農業参入を果たした企業も複数ある。ポンプメーカーは流量・圧力制御のノウハウを活かし、より省エネ・長寿命な循環システムの開発に取り組んでいる。また、環境センサーメーカーやIoTベンダーは、施設内の各種データ(pH、DO、EC、水温、照度等)のリアルタイム取得とクラウド連携により、環境の“見える化”と“遠隔管理”の領域で新たな市場を形成している。

建築業界では、農地に限らず公共施設・商業施設・工場跡地・屋上スペースなどへの設置が求められるアクアポニックスに対し、構造設計・基礎工事・建築確認対応といった形での設計協力が進んでいる。また、土地や建物の開発を企画・実施する不動産デベロッパーとの連携により、従来は「農地がなければ農業はできない」という常識を覆す動きが各地で生まれつつある。

さらに、こうしたものづくり企業の参入によって、アクアポニックスの用途も拡張している。都市部では飲食店と連動した“サステナブル・レストラン”、地方では福祉施設と連動した“農福連携型の栽培施設”、教育現場では“SDGs体験教材”としての活用など、目的と環境に応じたカスタマイズが可能になった。各企業が自社の技術を持ち寄ることで、標準化された設備パッケージでは得られない、多様性と適応性の高いソリューションが実現しているのである。

加えて、自治体や金融機関との連携によって、補助金やリースモデルの活用も進みつつあり、初期費用の低減や運用支援体制の整備により、設備導入のハードルが一段と下がっている。今後は、自治体主導のまちづくり構想や企業の脱炭素投資、地域循環圏構想との統合が進むことで、より広域なインフラとしての役割も期待されている。

このように、アクアポニックスはもはや農業単体の技術ではなく、エネルギー、建設、通信、教育、福祉といった多様な分野をつなぐ「産業連携のハブ」として機能しつつある。こうした多層的な連携を実現することで、日本のものづくりが持つ技術的優位性が、新たな社会価値の創出へと結びついていく。その可能性こそが、アクアポニックスの本質的な魅力のひとつと言える。

アクアポニックスは、その循環性、環境への調和性、そして空間に対する柔軟性の高さによって、農業にとどまらず、地域社会全体を巻き込む“複合型インフラ”としての可能性を秘めている。本章では、今後の展開の方向性と、それが社会に与えるインパクトについて論じたい。

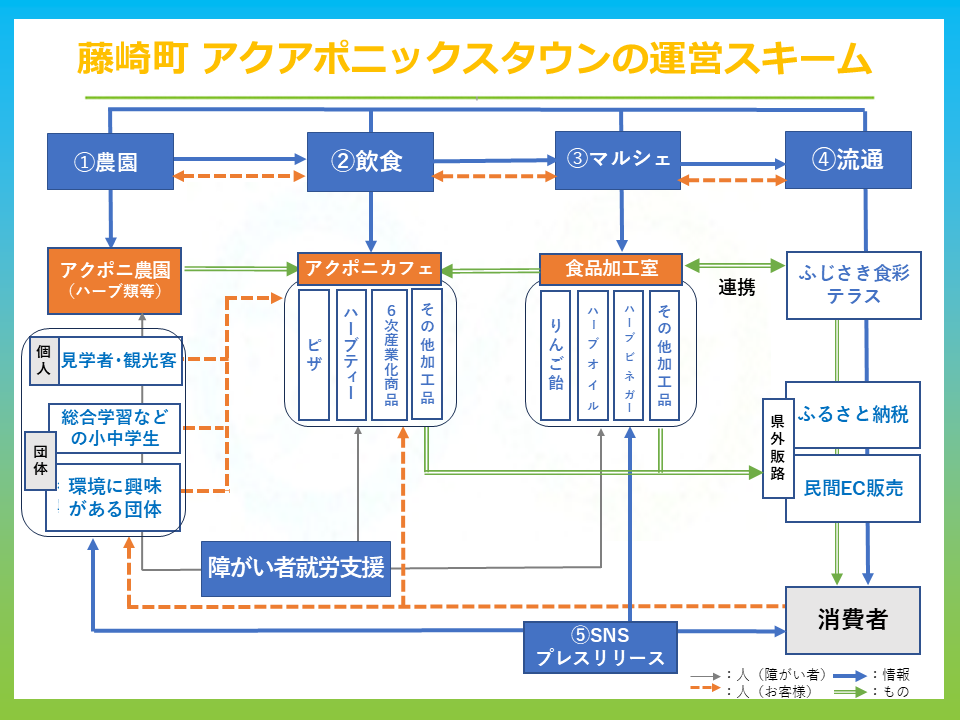

まず注目すべきは、自治体との連携による地域活性モデルの拡大である。すでに当社では、青森県藤崎町と連携し、廃校内の未利用施設(旧校舎、ガラス温室、貯蔵庫等)を活用してアクアポニックスの持つ価値と藤崎町のリソースを活かし、町の名産品や農福連携と組み合わせた事業を推進する複合施設「アクアポニックスタウン」の導入を支援している。これらの取り組みは、農業従事者不足・遊休地増加・地域経済停滞といった課題を同時に解決しうる「地域循環モデル」として高く評価されている。

次に、再生可能エネルギーとの統合があげられる。アクアポニックスは電力・水・熱のマネジメントが重要なため、太陽光、地熱、バイオマスなどの地産エネルギーとの親和性が高い。例えば、工場排熱を利用した冬季栽培、太陽光+蓄電池でのオフグリッド運用、地中熱ヒートポンプの活用などの実証も進んでおり、ZEB(Zero Energy Building)と一体化した次世代農業施設としての構想が現実味を帯びてきている。

また、教育・福祉との融合も急速に進んでいる。学校ではSTEAM教育やSDGsをテーマに、実体験を通じた「循環型社会の理解」を深める教材として活用されており、福祉施設では就労支援やリハビリテーション、食育・園芸療法の一環として成果を上げている。さらには、アクアポニックスを併設した飲食店や観光施設の開設も増え、「育てる・観る・食べる・学ぶ・働く」が統合された空間が地域内に生まれている。

商業展開の側面では、アクアポニックスによって生産される野菜・魚が、「ストーリー性のあるブランド商品」として機能し始めている。特に飲食店では、「環境配慮型サラダ」「アクアポニックス産フィッシュバーガー」など、消費者の共感を呼ぶメニュー開発が進行中であり、体験農園や直販イベントと組み合わせることで、新たな販路と顧客価値を創出している。

さらに、海外展開においても日本型アクアポニックスは注目されている。特に中東・アジア諸国では、農地不足や高温乾燥地域での水資源制約が深刻化しており、少ない水・限られた空間・高度な生産管理・美味しい品種を同時に実現する日本モデルに対するニーズは高い。当社も現在、複数の海外企業・国際機関との連携を進めており、日本の優れた技術を採り入れた現地適応型システムをALL JAPANで開発し、人材育成支援をセットとしたパッケージ展開を目指している。

今後、アクアポニックスの本格的な普及に向けて重要となるのは、「認証制度の整備」「導入支援体制の構築」「運用の仕組み化」の三点である。なかでも認証制度は、単なる制度化にとどまらず、アクアポニックスが持つ特性やメリットを社会に共有・定着させるための基盤となる。具体的には、技術の標準化と普及、生産の安定化を促進するほか、アクアポニックスがもたらす環境負荷の低減や資源循環といった効果を、数値やランクで可視化する役割を担う。これにより、生産者と消費者の間で価値や効果を共有しやすくなり、信頼性と市場性の向上にもつながる。

こうした課題と展望を見据え、2025年4月には各企業や大学と連携して一般社団法人アクアポニックス推進協会を設立した。今後は、産官学が連携しながら、認証制度や研修体系の整備、補助金との制度的接続、地域間連携の強化を通じて、アクアポニックスの社会実装を加速させていく。

最終的には、アクアポニックスが“特別な技術”ではなく、学校や駅、工場、病院など、日常生活のインフラとして溶け込む未来を描いている。そのとき、日本のものづくり企業が果たすべき役割は、「構築」だけでなく、「維持」「進化」「発信」である。テクノロジーと社会課題をつなぎ、次世代の標準を創る。アクアポニックスはその象徴的な挑戦である。

アクアポニックスは、単なる農業技術ではない。魚の養殖と植物の栽培という一見異なる営みを、一つの循環の中に融合させたこのシステムは、自然の摂理を科学的に再現し、持続可能な食料生産の新しいかたちを提示している。その本質は、技術と自然、都市と地方、教育と福祉、エネルギーと食料、そして人と人を「つなぐ」ことにある。

本稿では、アクアポニックスの開発の背景や苦労、従来設備との違い、そして克服すべき課題を明らかにしながら、それを支える技術と人の連携がどのように広がっているかを紹介してきた。とりわけ、プラントエンジニアリングや製造業など、これまで農業に関わることが少なかった“ものづくり企業”の参入は、アクアポニックスの社会実装において重要な意味を持っている。

それは単に“異業種参入”という枠を超えた、「農業の工業化」「地域のインフラ化」「教育・福祉との融合」といった、現代社会が直面する複数の課題に同時に取り組むための“統合的解決手段”として機能し始めているからだ。これこそが、アクアポニックスが今まさに産業の周縁から中心へと進みつつある理由である。

今後、アクアポニックスの発展において鍵となるのは、「分野横断的な連携の深度化」と「制度・仕組みの整備」である。エンジニアリングの世界では常識である設計の統一規格化と保守点検体制の構築が、アクアポニックスの現場にも求められており、それを実現するのがものづくり企業の“現場力”である。そして、制度面においても、農地法や食品衛生法などの従来の枠組みを超えた新たな制度設計が必要になる。これについても、行政や研究機関、企業が一体となって取り組む「共創型エコシステム」の形成が望まれる。

私は、アクアポニックスが“持続可能な農業”という枠を超えて、“社会の持続可能性を支える基盤技術”となると信じている。都市や離島、教育機関、障がい者施設など、あらゆる場所で運用可能なこのシステムは、地域と人、エネルギーと食、学びと雇用をつなぐ、新しい時代の地域資源循環のプラットフォームとしての可能性を持つ。そして何より、アクアポニックスという技術を「社会実装」へと昇華させるためには、それを使う人・つくる人・支える人、すなわちすべての関係者が“自分ごと”としてこの循環に関わることが必要だ。そのための仕組みづくりこそが、私を含む技術者の次なる使命である。アクアポニックスは、次世代に残すべきインフラであり、未来を見据える技術者にとっての挑戦領域である。その可能性をさらに広げるために、これからも社会と連携し、現場から未来をつくっていきたい。

※本記事は、月刊「配管技術」2025年8月号(日本工業出版)への寄稿記事を基に作成しました。

ご興味がありましたら、お気軽にWebフォームよりご連絡くださいませ。