代表ブログ

研究開発

アクアポニックスを始めたいと思っている人

「水槽に魚を入れてもすぐに死んでしまった」

「硝化菌を増殖させるための方法を知りたい」

「アクアポニックスをこれから始めたい」

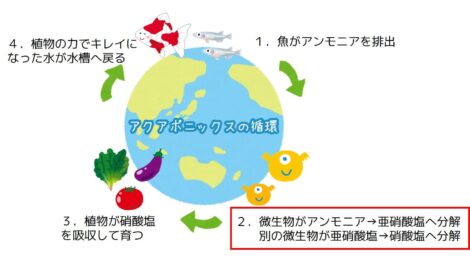

アクアポニックスでは、微生物の働きによってアンモニアを分解し、植物の栄養素を作り出します。

しかし、この微生物は初めから十分な量がいるわけではありません。そこで、水中の微生物を増殖させ、循環できるようにする必要があります。

特にこの時期は、水質が悪化しやすく、せっかく水槽に入れた魚が死んでしまうなんてことも起こるため、初心者の方にとっては最初の難関になります。

このブログでは、硝化サイクルについての仕組みから、安全に立ち上げる方法について説明します。

本記事の内容

本記事の内容

硝化サイクルは、魚と植物が一緒に育つアクアポニックスシステムでとても大事な仕組みです。

簡単に言うと、水槽にたまったアンモニアという有害な物質が安全な物質に変わる仕組みのことを「硝化サイクル」と呼んでいます。

これがあることで、魚も植物も元気に育っていきます。

実は、この硝化サイクルは二つの段階に分かれています。

①アンモニアから亜硝酸塩への変化

最初の段階では、特定の種類の細菌がアンモニア(NH3)を亜硝酸(NO2^-)に分解します。

アンモニアは、魚のフンや食べ残しから発生し、魚にとっては非常に有毒です。

また、高濃度では植物も中毒症状を起こすことがあるので、できるだけ低い状態に抑えておく必要があります。

②亜硝酸から硝酸塩への変化

次に、①で活躍した細菌とは別の細菌群が亜硝酸をさらに硝酸塩(NO3^-)に分解します。

亜硝酸もまた魚にとって有害な物質ですが、硝酸塩は無害で、植物にとってはとても重要な栄養となります。

アクアポニックスでは、この硝酸塩を植物が肥料として吸収し、野菜が生育していくという仕組みです。

この仕組みについてさらに詳しく知りたい方は、こちらのブログがおすすめです。

アクアポニックスの超基礎② 魚で野菜が育つとはどういう仕組み?

①アクアポニックスシステムを設置する

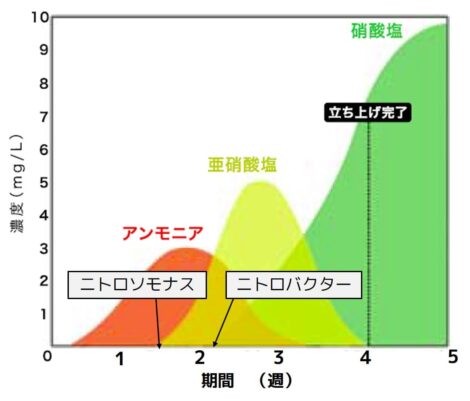

システムが新しく設置された直後は、有害なアンモニアと亜硝酸塩を分解するための細菌はほとんどいません。

②アンモニアが発生

水槽に投入した魚の排泄物から、システム内にアンモニアが発生していきます。

アンモニアのレベルが上昇すると、アンモニアを食べる細菌(ニトロソモナス)の成長が促されます。

③亜硝酸塩の増加

ニトロソモナスがアンモニアを亜硝酸塩に変換し始めます。

しかし、この段階では亜硝酸塩を処理する細菌(ニトロバクター)はまだ充分に増殖していません。

亜硝酸塩のレベルが一時的に上昇しますが、これも魚にとっては有毒です。

④硝酸塩の生成と硝化サイクルの完成

ニトロバクターが増殖すると、亜硝酸塩が硝酸塩への分解がはじまります。

その後、ニトロバクターが十分に増殖すると、アンモニアと亜硝酸塩のレベルが低下し、硝酸塩のレベルが安定していきます。

「有毒物質(アンモニア、亜硝酸)の発生量<微生物による分解量」の状態ができると、水質は安定し、魚や植物にとって安全な環境となります。

硝化サイクルが立ち上がるには、3週間~10週間ほどが目安となります。

これは、システムが置かれている環境によって、硝化菌が成長するスピードが変わるからです。

影響をおよぼす主な理由としては、

などが挙げられます。

すでに稼働しているアクアポニックスシステムがある場合は、そのシステムに漬け込んだろ材を新しいシステムに移すことで、この期間を短縮できます。ろ材には細菌がすでに付着しており、新しいシステムで細菌の増殖を助けます。

システムを組み立てて、早く魚や野菜を育てたいという気持ちは分かります。

ただ、急激な水質悪化を招かないためにも、最初は魚の匹数も給餌量も抑えながら始めることが大切です。

これから説明する方法を参考に、焦らずに進めていきましょう。

API試薬はこちらから購入可能です。おさかな畑HP

アクアポニックスでは、魚と野菜に注目が行きがちですが、実は微生物の役割もとても重要なんです。

微生物の働きを理解し、適切に管理することで、システム全体のバランスを保つことができます。硝化サイクルが安定するまでは特に注意が必要ですが、一度立ち上がれば、安定した水質を維持するのはそれほど難しくありません。

せっかく迎え入れた魚が死んでしまうのは、とてもショックですよね…

この記事を参考にして、アクアポニックスの立ち上げを成功させてください。

ご興味がありましたら、お気軽にWebフォームよりご連絡くださいませ。